1) DEFINICIÓN: Conjunto sistemático de conocimientos extraídos del ordenamiento jurídico positivo, referentes al delito, al delincuente y a las penas y medidas de seguridad, su objeto es el Derecho penal, también se le conoce como Dogmática jurídico-penal.

2) EL OBJETO Y EL MÉTODO:

- Objeto: en las normas penales, con el ordenamiento jurídico penal. Se dirige a la conducta punible, aquello que constituye la realidad de la ofensa.

- Método: serie ordenada de medios por los cuales se llega al conocimiento profundo del contenido de las normas jurídicas (GRISPIGNI). Adopta tres formas:

- Inventivo: cuando se descubren nuevos hechos.

- Ordenativo: cuando los hechos se ordenan en un sistema científico.

- Expositivo: se expone la ciencia coordinada.

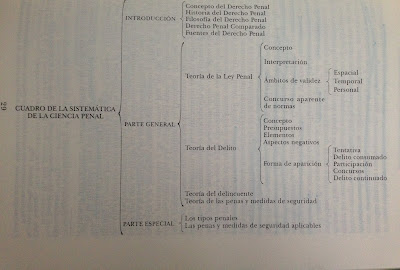

3) LA SISTEMÁTICA DE LA CIENCIA DEL DERECHO PENAL: el Derecho penal se divide en Parte General y Parte Especial.

4) EL CUADRO DE LAS DISCIPLINAS PENALES: las ciencias penales son un conjunto de disciplinas científicas que hacen del objeto de su estudio al delito, al delincuente y a las penas y medidas de seguridad.

Algunos piensan que la Criminología es el término o la síntesis de otras ciencias penales, puesto que se ocupa del delito como fenómeno, como un producto de factores biológicos y sociales, siendo la criminalidad el objeto inmediato de esta (LOPEZ REY).

La Criminología estudia:

- La etiología del delito, con causas biológicas (endógenas) y sociales (exógenas).

- Al delincuenta en su personalidad integral.

- Los regímenes carcelarios (COUSIÑO MAC IVER).

Hay autores que afirman que no es una ciencia, debido a que es una hipótesis de trabajo (SOLER) y que investigar los factores psíquicos y sociales no es hacer Psicología y Sociología criminales (ALMARAZ). Podemos concluir que la ciencia de los crímenes y de los criminales está en fase inicial faltando en ella la visión sintética que formará su base científica. También se puede deducir que la Criminología es una ciencia por el hecho de tener objeto.

5) LA POLÍTICA CRIMINAL: disciplina en la cual el Estado debe realizar la prevención y la represión del delito, tiene tendencia de doctrina. Esta se ocupa de las formas o medios a poner en práctica por el Estado para una eficaz lucha contra el delito (VON LISZT).

6) LA SOCIOLOGÍA CRIMINAL: ve en el medio social el factor preponderante en la producción del crimen. Investiga y trata de determinar las causas sociales de la criminalidad (PUIG PEÑA).

En México PORTE PETIT le dio categoría científica afirmando que estudia los factores de índole social productores de la ciminalidad.

7) LA ANTROPOLOGÍA CRIMINAL: se le niega autonomía por ser considerada rama de la Antropología. Se encarga de estudiar al delincuente en base en sus caracteres anatómicos, psíquicos y patológicos (GONZÁLEZ BUSTAMANTE).

Sin perder influencia en el ambiente hay tres partes:

- Caracteres orgánicos (morfología).

- Factores químico humorales (endocrinología).

- Factores psíquicos (psicología criminal)

- Influencia externa (ambiente) (GRISPIGNI).

8) BIOLOGÍA CRIMINAL: estudia la vida de los criminales, el fenómeno de la herencia con la transmisión de enfermedades, tendencias y predisposiciones (LENZ).

9) LA PSICOLOGÍA CRIMINAL: estudia la psique del delincuente, determinando los desarrollos o procesos de índole psicológica verificados en su mente. No debe confundirse con la Psiquiatría o Medicina mental, la cual estudia la mente desde un punto de vista patológico.

La Psicología criminal colectiva estudia el análisis y determinación de los factores psíquicos productores del delito ejecutado por grupos o multitudes.

10) LA MEDICINA LEGAL: aplicación de los conocimientos de la medicina a los casos penales para determinar con absoluta precisión las causas de la muerte en algunos delitos.

11) LA CRIMINALÍSTICA: conjunto de conocimientos especiales que sirven de instrumentos eficaces para la investigación del delito y del delincuente.

La diferencia entre esta y la Criminología es que la última es una ciencia causal explicativa que se ocupa del estudio del "fenómeno criminal" para conocer las causas y formas de su manifestación y la criminalística se plantea la interrogante del por qué del delito.

Para llegar a su fin utiliza disciplinas como la balística, la grafoscopía, la química, etc.

12) LA PSICOLOGÍA JUDICIAL: rama de la Psicología que tiene por objeto la investigación de las manifestaciones psicológicas de las varias personas que participan en la administración de la justicia penal (ANTOLISEI).

13) LA ESTADÍSTICA CRIMINAL: investigación sistemática y metódica de la expresión numérica de la delincuencia con el apoyo de la Sociología criminal.

El proceso se divide en

- Inventario: acumulación de datos.

- Análisis: extrae las consecuencias de los datos inventariados.

- Deducción; síntesis del procedimiento estadístico

LAS FUENTES DEL DERECHO PENAL

1) LAS FUENTES DEL DERECHO EN GENERAL: los autores no logran ponerse de acuerdo, unos optan por formales, reales e históricas, otros por:

- Reales: factores de variada índole que precisaan o determinan el contenido de las normas jurídicas, pueden ser racionales (perennes, derecho natural) o históricas (variables).

- Producción: los órganos de las cuales proviene éste. Desde un punto de vista unitario y formal el Estado es la única fuente de producción del Derecho. Pueden ser

- Originaria: Poder Constituyente (ilimitado).

- Derivada: Poder Legislativo (lo regulan en los artículos 71 y 72).

- Cognición: formas que el Derecho asume en la vida de la comunidad estatal, los modos en que se manifiesta, sus fuentes pueden ser:

- Directas o inmediatas: manifestaciones del Derecho por sí mismas capaces de obligar (la Ley).

- Indirectas o mediatas: carecen de poder pero se adquiere de forma derivada (costumbre, jurisprudencia, etc.)

Y hay una tercera categoría:

- Principales: la Constitución, la ley, el proceso legislativo así como actos adminsitrativos.

- Subsidiarias: Reglamentos, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, etc.

2) LA LEY ÚNICA FUENTE DEL DERECHO PENAL: acorde con el artículo 14 Constitucional la única fuente del conocimiento del Derecho Penal es la ley, esto debido a la exigencia de una ley previa para fundamentar la pena.

3) LAS LEYES PENALES: en orden de importancia según FERNÁNDEZ DOBLADO son:

- La ley penal.

- Tratados internacionales.

- leyes penales especiales (Código de Justicia Militar, Ley de Imprenta, etc.)

4) LA DELEGACIÓN LEGISLATIVA Y LAS LEYES PENALES EN BLANCO: hay un problema para determinar si el Ejecutivo puede o no dictar leyes penales, hay tres excepciones:

- Invasión del territorio mexicano.

- Perturbación grave de la paz pública.

- Cualquier caso que ponga a la sociedad en peligro o conflicto.

Las leyes penales en blanco son imperfectas pues no bastan en sí mismas para cumplir su función sino que hacen referencia a otras normas o leyes, reglamentos, etc. (BINDING).

LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY.

1) LA LEY PENAL Y LA NORMA: las acciones de los hombres no violan las leyes penales sino las normas jurídicas con vida anterior. Estas normas son mandatos de obrar o prohibiciones de abstenerse originadas en el Derecho y cuya garantía corresponde al ordenamiento penal (BINDING).

Quien viola la norma jurídica está colocando su acción contra el Derecho y esa conducta es ilícita, antijurídica.

La ley penal no crea las normas, las garantiza (JIMÉNEZ DE ASÚA).

Hay dos tipos de normas:

- Primaria: establece la relación entre el hecho ilícito y la sanción.

- Secundaria: prescribe la conducta que permite evadir la sanción.

2) LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY: se interpreta una ley cuando se busca esclarecer o desentrañar su sentido mediante el análisis de las palabras que la expresan.

Los elementos de la expresión son:

- La expresión en su aspecto físico (escritura, palabras, etc.)

- La significación de la expresión.

- El objeto de ella.

3) CLASES DE INTERPRETACIÓN:

- Según los sujetos:

- Doctrinal o privada: llevada a cabo por los juristas, carece de fuerza e influencia.

- Judicial: es la realizada por los jueces.

- La auténtica: la propia ley en su texto.

- Según los medios:

- Interpretación gramatical: cuando el legislador no encuentra perfecta expresión en la ley y debe recurrir a la gramática.

- Interpretación lógica o teleológica: se encuentra la voluntad de la ley, sirviéndose de los siguientes medios:

- Elemento histórico: la historia del origen, progreso, transformaciones y desaparición de las diferentes instituciones sociales (FIORE).

- Derecho comparado: normas con semejante estructura en Derechos extranjeros.

- Entre los medios de naturaleza extrajurídica están los políticos, sociológicos, éticos, psicológicos, etc.

- Según los resultados:

- Declarativa: coincidencia entre el contenido de la ley y su expresión; entre el espíritu y la letra.

- Extensiva: texto estrecho para la intención de la ley, pues la voluntad es mayor.

- Restrictiva: reduce el alcance del texto de la ley para ponerlo acorde con la voluntad.

- Si el Derecho es algo vivo, cambiante como las necesidades su sentido varía según las nuevas condiciones de vida.

LA VALIDEZ ESPACIAL DE LA LEY PENAL.

1) EL CONFLICTO DE LEYES EN EL DERECHO PRIVADO: el problema es la simple ubicación de esta materia pues las reglas son recogidas por cada legislación.

Podemos observar las diferencias en las varias escuelas:

- Escuela Italiana: diferencia los casos de aplicación territorial o extraterritorial según su misma naturaleza.

- Escuela Francesa: contiene los fundamentos del Derecho Internacional Privado con estatutos y límites.

- Escuela Holandesa: contiene los principios que las leyes más consideran que la aplicación extraterritorial de estas operan en una cortesía internacional.

- Escuela de la territorialidad: se aplican dentro del territorio.

- Escuela de la personalidad: carácter personal de las leyes, se estiman extraterritoriales.

- Escuela del objeto social de las leyes: afirma la creación de un Derecho Internacional Privado como medio para lograr la solución de conflictos.

2) IDENTIFICACIÓN DE LA VALIDEZ ESPACIAL DE LA LEY PENAL CON EL LLAMADO CONFLICTO DE LEYES EN EL ESPACIO: no es posible hablar de conflictos de leyes debido a que cada Estado tiene sus propias leyes (PORTE PETIT). A su vez se observa que el verdadero Derecho Penal Internacional está integrado mediante un conjunto de tratados los cuales los Estados deben tener en cuenta a la hora de dictar leyes (FRANZ VON LISZT).

3) LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA VALIDEZ ESPACIAL DE LA LEY PENAL: la ley penal sólo tiene validez dentro del territorio indicado y debe aplicarse sin excepción dentro de esto.

Cuando la ley se aplica de forma extraterritorial encontramos los siguientes principios:

- El personal o de la nacionalidad: nacionalidad del delincuente, personalidad activa y pasiva, delitos en el extranjero.

- El real o de protección: se aplica a todos los casos de delitos cometidos en el territorio extranjero.

- El universal: la ley a aplicarse en la del lugar donde el delincuente se encuentre.

4) ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS ACEPTADOS POR EL DERECHO POSITIVO MEXICANO?:

- Art. 7: principio de territoralidad.

- Art. 2: casos en el extranjero que se pretende tengan efecto en la República.

- Art. 3: delitos en el extranjero que sucedan aún en la República.

- Art. 4: delito de un extranjero contra un mexicano o viceversa.

- Art. 5: delitos por mexicanos o internacionales en buques mexicanos.

5) CONCEPTO DE TERRITORIO: espacio dentro del cual se ejerce soberanía (art. 42). El territorio abarcado es:

- Continentes, islas, archipiélagos y territorio ficticio con naves marítimas y aéreas (art. 43, 44, 45, 47 y 48).

- Subsuelo (art. 27).

- Espacio marítimo (art 18)

- Espacio aéreo.

6) LA EXTRADICIÓN: entregar de un Estado a otro a un individuo acusado o sentenciado, tiene ciertos requisitos a cumplir:

- Requerimiento de un Estado a otro.

- Entrega por parte del Estado de la persona.

- Que se encuentre en el estado requerido.

- Con el fin de juzgarlo o que se cumpla la pena.

Sus fuentes son:

- Tratados.

- Convenios.

- Declaraciones de reciprocidad.

- Costumbre.

Y sus diferentes clases:

- Activa: cuando un Estado reclama a otro la entrega del sujeto.

- Pasiva: cuando un Estado entrega a otro al sujeto.

- Voluntaria: cuando el sujeto se entrega por sí mismo.

- Espontánea: se ofrece la extradición por parte del Estado supuesto reclamado.

- De tránsito: permiso dado por el gobierno para el traslado de un detenido de una frontera a otra.

- Temporal: la entrega es por determinado tiempo.

- Definitiva: se entrega al individuo sin estar sujeto a la temporalidad.

No es lo mismo extradición a expulsión, la extradición se diferencia al ser un acto de soberanía unilateral de un Estado que prohíbe a un extranjero su presencia y residir en su territorio.

7) LA EXTRADICIÓN INTER-REGIONAL: cada estado está obligado a entregar sin demora a los procesador o sentenciados.

LA VALIDEZ TEMPORAL DE LA LEY PENAL.

1) TIEMPO DE VALIDEZ DE LA LEY PENAL: consta de las siguientes características:

- Abarca desde el nacimiento de la norma hasta su extinción.

- Surge su obligatoriedad, empieza su vigencia y la derogación o abrogación marca la vigencia.

- Abrogación Expresa Directa: propia ley, ordena supresión de otra ley.

- Abrogación Tácita: vigencia de una ley, excluye a otra ley para reglamentar en la misma materia.

2) EXCEPCIÓN AL PRINCPIO BÁSICO QUE RIGE LA VALIDEZ TEMPORAL DE LA LEY PENAL: no se puede aplicar sobre acciones pasadas (no retroactividad o irretroactividad, art. 14).

3) HIPÓTESIS QUE PUEDE ORIGINAR LA SUCESIÓN DE LEYES:

- Creación de un nuevo delito no sancionado en la ley anterior.

- Supresión de un delito que la ley anterior sancionaba.

- Modificaciones en la nueva ley respecto a la pena.

- Modificaciones en el tipo penal respecto a sus elementos constitutivos.

- Modificaciones en la nueva ley, referentes a las circunstancias atenuantes o agravantes.

4) CONCEPTO DE LA LEY MÁS BENIGNA: es la más favorable que cause menos perjuicios al acusado.

5) LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY MÁS BENIGNA Y LA COSA JUZGADA: se acepta la retroactividad de la ley más benigna no sólo en aquellos casos ubicados en el periodo procesal sino aún tratándose de los que han sido fallados en definitiva, reconociendo el principio de eficacia de aquel principio en la condena.

LA VALIDEZ PERSONAL DE LA LEY PENAL

1) EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY PENAL: la ley es igual para todos sin excepción, lo que la hace impersonal atributo propio y fundamental derivado de su naturaleza pública y general.

2) LAS EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY PENAL:

- Derecho internacional público: inmunidad diplomática, inaplicación absoluta de la ley penal.

- Derecho público interno: el fuero, responsable de los hechos delictivos para aplicar sanción debe ser despojado de su privilegio.

3) LA INMUNIDAD DIPLOMÁTICA: esta protege a la persona poniéndola a salvo de cualquier acción que interfiera con su alta misión más no lo hace impune.

Los agentes diplomáticos son los representantes permanentes del Estado que los nombra en todas sus relaciones internacionales, hay tres jerarquías reconocidas:

- Embajadores.

- Ministros plenipotenciarios o enviados extraordinarios.

- Ministros residentes.

- Encargados de negocios.

La inmunidad significa el goce del privilegio de no hallarse bajo la autoridad y leyes del Estado residente y comprende la inviolabilidad personal del agente, el Estado está obligado a otorgar y garantizar la protección.

4) EL FUERO: privilegio de la persona frente a la ley penal. Se le han dado distintos significados:

- Competencia del Tribunal que debe conocer determinados delitos según se aluda a su jurisdicción del mismo o se trate de la persona. (fuero común y federal).

- En derecho administrativo se utiliza cuando hace referencia a determinados privilegios frente a la administración pública.

5) NATURALEZA JURÍDICA DEL FUERO: el fuero tiene límites, no todos los funcionarios gozan de esa protección sin embargo si la falta es grave los representantes de los ciudadanos pueden retirárselo para que sea juzgado como ciudadano común, a ese proceso se le conoce como desafuero.

CONCEPTO DEL DELITO. SUS ELEMENTOS Y ASPECTOS NEGATIVOS. LOS SUJETOS Y OBJETOS

1) INTRODUCCIÓN: ha sido entendido como una valoración jurídica la cual encuentra sus precisos fundamentos en las relaciones necesarias surgidas entre el hecho humano contrario al orden ético-social y su especial estimación legislativa.

2) CONCEPTO JURÍDICO DEL DELITO: es una valoración jurídica, objetiva o subjetiva que tiene una acción antisocial y con fin de hacer daño. Contiene cinco elementos:

CONCEPTO DEL DELITO. SUS ELEMENTOS Y ASPECTOS NEGATIVOS. LOS SUJETOS Y OBJETOS

1) INTRODUCCIÓN: ha sido entendido como una valoración jurídica la cual encuentra sus precisos fundamentos en las relaciones necesarias surgidas entre el hecho humano contrario al orden ético-social y su especial estimación legislativa.

2) CONCEPTO JURÍDICO DEL DELITO: es una valoración jurídica, objetiva o subjetiva que tiene una acción antisocial y con fin de hacer daño. Contiene cinco elementos:

- Conducta o hecho que sancionan las leyes penales.

- Tipicidad.

- Antijuridicidad.

- Culpabilidad.

- Punibilidad.

3) CONCEPCIONES TOTALIZADORA Y ANALÍTICA DEL DELITO:

- Totalizadora o unitaria: ve un bloque monolítico imposible de escindir en elementos.

- Analítica o atomizadora: lo estudia a través de sus elementos constitutivos, sin perder de vista la estrecha relación existente entre ellos.

5) ASPECTOS NEGATIVOS DEL DELITO: aquí podemos encontrar:

- Elementos:

- Conducta o hecho

- Tipicidad.

- Antijuricidad.

- Culpabilidad.

- Punibilidad.

- Aspectos negativos:

- Ausencia de conducta o de hecho.

- Antipicidad.

- Causas de justificación.

- Inculpabilidad.

- Excusas Absolutorias.

6) LA PRELACIÓN LÓGICA ENTRE LOS ELEMENTOS DEL DELITO: PORTE PETIT precisa la inexistencia de prioridad temporal entre los elementos del delito ya que estos son simultáneos; así mismo niega la prioridad lógica pues su existencia requiere de sus elementos sin prioridad lógica.

Asegura que hay una prelación lógica ya que nadie puede ngar que, para que concurra un elemento del delito debe anteceder el correspondiente.

7) EL SUJETO ACTIVO: el hombre es el único que se encuentra provisto de capacidad y voluntad y por lo tanto el único sujeto activo del delito y puede con su acción u omisión infrigir la ley. Cuando se realizan los cinco elementos también se dice que es sujeto activo.

8) EL SUJETO PASIVO:

- La persona física.

- La persona moral o jurídica.

- El Estado.

- La sociedad en general.

9) CLASIFICACIÓN DEL DELITO EN ORDEN A LOS SUJETOS:

Sujeto Pasivo:

- Personales, cuando la lesión es una persona física.

- Impersonales, cuando es persona moral.

- El estado o la sociedad.

Sujeto Activo:

- Relación en calidad del sujeto.

- Delitos de sujeto común o indiferente.

- Delitos exclusivos.

- Número de los sujetos.

- Monosubjetivos.

- Plurisubjetivos.

- Condiciones:

- Ocasionales.

- Delitos de hábito.

10) EL OBJETO:

- Objeto jurídico: el bien jurídico tutelado a través de la ley penal mediante la amenaza de sanción.

- Objeto material: es la persona o cosa dañada o que sufre el peligro derivado de la conducta delictiva.

LOS PRESUPUESTOS DEL DELITO

1) LA TEORÍA DE MANZINI: los presupuestos del delito se trata de elementos de carácter jurídico y de los cuales depende la existencia del título delictivo de que se trate.

2) CRITERIOS DE MASSARI Y DE MARSICH: MASSARI distingue entre presupuestos generales y particulares.

- Generales.

- El precepto penal sancionado.

- La existencia de una sanción.

MARSICH distingue los presupuestos constitutivos de los presupuestos del delito, estos últimos siendo los datos de hecho, existentes antes del delito, que contribuyen a dar al hecho significación y relevancia.

3) POSICIÓN DE RICCIO: la acción se transforma en hecho por ser este de mayor amplitud.

Viendo al hecho como conjunto de elementos materiales establece como antecedentes necesarios para su realización lo siguiente:

- Sujeto activo.

- Sujeto pasivo.

- El bien lesionable.

- La norma descriptiva considerada en sí mismo

4) LA SISTEMATIZACIÓN DE PORTE PETIT: tiene una postura dual, aceptando tanto la existencia de presupuestos del delito como de la conducta o del hecho. Los primeros antecedentes jurídicos, los presupuestos pueden ser generales o especiales, común a todos los delitos, o sean propios de cada delito.

- La norma penal.

- El sujeto.

- La imputabilidad.

- El bien tutelado, son requisitos del presupuesto del delito especial:

- Un elemento jurídico.

- Preexistente o previo a la realización de la conducta o del hecho.

- Necesario para la existencia del titulo del delito

Los presupuestos de la conducta o del hecho:

- Un elemento juridico o material

- Previo a la realizacion de la conducta o de hecho

- Necesario para la existencia de la conducta o del hecho descrito por el tipo

EL HECHO Y SUS ELEMENTOS. LA CONDUCTA

1) EL HECHO COMO DELITO Y COMO ELEMENTO DEL DELITO: en el campo del Derecho penal, se identifica el término "hecho" con el delito mismo.

Tiene dos significados:

- Amplio: comprensivo de todos los elementos que realizan el tipo legal descrito por la norma.

- Estricto o Técnico: elementos materiales meramente.

Debemos tener en mente la diferencia entre hecho como delito y hecho como el elemento objetivo del delito.

Los elementos del delito son:

- La conducta o el hecho.

- La tipicidad.

- La antijuridicidad.

- La culpabilidad.

- La punibilidad.

3) DEFINICIÓN Y ELEMENTOS DEL HECHO: En la acción sus elementos son:

- Manifestación de voluntad.

- Resultado.

- Nexo Causal.

Del hecho sus elementos son:

- Conducta.

- Resultado.

- Nexo de causalidad.

4) CONCEPTO DE LA CONDUCTA COMO ELEMENTO DEL HECHO: esta es una actividad voluntaria o una inactividad voluntaria que produce un resultado con violación:

- De una norma prohibitiva en delitos comisivos.

- De una preceptiva en los omisivos.

- Ambas en los delitos de comisión por omisión.

5) FORMAS DE LA CONDUCTA: la voluntad puede venir en:

- Acción, conducta positiva mediante una actividad.

- Omisión, conducta negativa, una inactividad voluntaria.

- Omisión simple.

- Omisión impropia.

6) LOS COEFICIENTES FÍSICO Y PSÍQUICO DE LA CONDUCTA: en la conducta la actividad es el factor físico consistente en el movimiento corporal al que se le suma uno de naturaleza psíquica identificado como la voluntad.

LA ACCIÓN Y LA OMISIÓN

1) LA ACCIÓN. CONCEPTO. ELEMENTOS: es la manifestación de la voluntad.

Acción positiva:

- Objetiva: movimiento corporal.

- Subjetiva: voluntariedad.

Elementos:

- Manifestación de voluntad.

- Resultado.

- Relación de causalidad.

Hay cuatro elementos en la voluntad:

- La concepción: nacimiento de la idea.

- La deliberación: debate de conciencia.

- La decisión: determinación de actuar.

- La ejecución: voluntad acompañada de la actividad.

2) LA OMISIÓN. CONCEPTO. ELEMENTOS: es una forma de conducta negativa, el no hacer frente al deber de obrar consignado en la norma penal.

- Omisión simple o propia.

- Omisión impropia.

Elementos:

- Voluntad.

- Conducta inactiva.

- Deber jurídico de obrar.

- Resultado.

3) LA OMISIÓN IMPROPIA O COMISIÓN POR OMISIÓN. CONCEPTO. ELEMENTOS. VIOLACIÓN DE DOS CATEGORÍAS DE DEBERES. FUNDAMENTACIÓN DEBER DE OBRAR. DIFERENCIAS ENTRE LA OMISIÓN SIMPLE Y LA COMISIÓN POR OMISIÓN: o comisión por omisión, es la inactividad voluntaria que infringir el mandato de hacer acarrea la violación de una norma.

Elementos:

- Voluntad.

- Inactividad o no hacer.

- Un deber de obrar y de abstenerse.